奈良の墨づくり

墨の語源

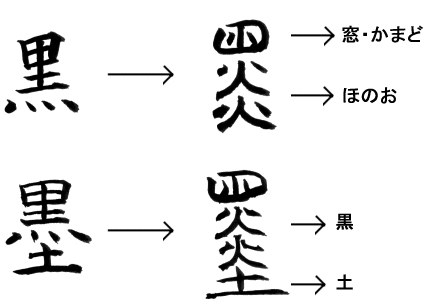

すみを墨と書くようになったのは、紀元前十数世紀、古代中国で漢字が甲骨文字から始まり、金石文となり、秦の時代に隷書としてまとめられたころと考えられます。

墨は黒と土とからなる文字で、黒は「炎がかまどよりいでてくすぶりてくろくなる」という意で、墨は、「いにしえは土・鉱をもってつくり、その色黒きより、黒と土とを合わせり」となっています。

また、「すみ」の呼び名は、中国後漢(25~220)の時代に、松から「すす」を採るようになって、当時の都長安の近く扶風(ふふう)、麋(ゆみ)、終南山(しゅうなんさん)の松から大量に採られるようになり、特に麋が最も著名であり、「ゆみ」と言えば墨を指しました。

これが後世日本に伝わり、「ゆみ」が「すみ」と訛り、「墨」を「すみ」と読むようになったと言われています。

墨の原料

墨は炭素末(すす=煤)3.75kg、膠(にかわ)2.25kgと少しの香料を配合の基準とし、膠を6.3リットルの水で溶解し、よく練り、木型に入れて墨の形をつくり、これを乾燥させたものです。

煤

墨の主な原料として、墨の色を決定する役割をはたしている「すす」には、松煙、油煙があります。

松煙を原料とした墨を松煙墨、油煙を原料とした墨を油煙墨と言います。

松煙

松煙をとるには、松の生い繁る山中で、紙張り障子で囲った小屋にかまどを設け、松の荒肌にキズをつけ松ヤニのにじみ出た部分をそぎ取ったものを小割りにし、燃やし、(図-1)まわりの障子や天井にたっぷりとついたすす=松煙を掃き集めて採取します。

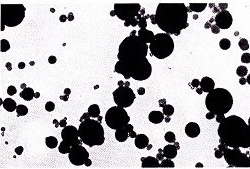

こうして採る松煙は、燃焼温度にむらがあって、粒子の大きさが均一でないことから墨の色に巾があり、重厚な黒味から青灰色に至るまでさまざまな趣きをかもし出します。(図-2)

松の木の豊富な地域が古くから松煙の産地であり、その中でも紀州の藤白(和歌山県海南市付近)は有名です。

油煙

油煙の材料となる油は、菜種(なたね)、胡麻(ごま)、椿(つばき)、桐(きり)とさまざまで、中でも菜種油が最適とされています。

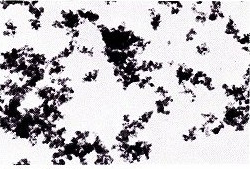

油煙は油を入れた土器に灯芯をともし、上蓋(うわぶた)につくすすを集める、土器式採煙法が長く踏襲されてきました。(図-3)

油煙は、松煙に比べてすすの粒子が非常に細かく、均一なため、黒の色はつやと深味のある純黒で、硯あたりも滑めらかで、墨のすり口を見ますと強い光沢があり、よい油煙墨ほどこの光沢が強くなります。

今からおよそ600年前、室町時代、明徳・応永の頃、奈良興福寺の二諦坊ではじめて油煙墨がつくられ、品質的に松煙墨とはくらべものにならぬほど優秀だったため、奈良墨=油煙墨となり、全国に知れ渡り、名声を博してまいりました。

膠

膠は、「煮皮」に語源があるように、動物の皮、骨やニベ(外皮と肉質との間にある結合組織)を煮出してできるゼラチンを固めたものです。

膠の役割りはすすの粒子を固めて墨の形に整え、墨の液にすられてからは、すすと水という本来なじまないものをなじませ、適度な粘りを与えて伸びを良くし、紙に移ってはすすを紙に定着させ、つやを与えていわゆる墨の色をつくり出します。

膠を溶かすには湯煎(ゆせん)と言って熱湯の釜の中に、膠と水を入れた器をつけてゆっくりと時間をかけて行ないます。

また膠はゼラチンという蛋白質で、腐敗しやすいため、冬期しか墨をつくれない理由がここにあります。

膠の溶解

膠

香料

膠には本来悪臭があり、この悪臭を消すために香料を使いました。

それが次第に精神の安定、典雅を望むことが強くなり、良墨は芳香をもつということに進んできました。

香料は墨を磨る気分にふさわしい、落ちついたものが選ばれ、龍脳が代表的です。

その他、現在ではほとんど使われない麝香、梅花香がございます。

龍脳

麝香

木型

墨の形は木型によって決まります。

一般的な長方形の墨から精微な彫刻を入れた六角形、円形、扇形などの墨まで、すべて墨型彫刻師の技にかかっています。

木型は、寸法に狂いの少ない、ナシ、ビワの木を長期間乾燥させたものを使います。

工芸品的墨は、このように墨型彫刻師の技によってつくりあげ、型入職工の墨を練る技と合致することによってはじめて実現致します。