墨の歴史

墨のはなし

墨は炭素末(たんそまつ)(煤=すす)と膠(にかわ)と少しの香料をねり合せてできています。

すすは、黒々とした墨の色を示し、膠は紙や木に書かれたすすを定着させる働きをし、香料は膠のにおいを消し、清い香りをもって書く人の気持ちをやわらげる役割をはたします。

墨は気温が高く湿気の多い夏場は膠がくさりやすく、墨づくりには適しません。

そのため墨づくりは毎年10月中旬から翌年4月下旬までの寒期に行ないます。

こうしてできる墨の起源は、中国、殷の時代(紀元前1,500年頃、約3500年前)にさかのぼります。

そして漢の時代に入り、後漢(25~220)の時、105年に蔡倫(さいりん)が紙を発明し、これに伴ない墨の需要が急速に高まり、現在ある墨の原形となるものが生れ、唐の時代(618~907)には今日の墨の形が整えられました。

この頃には中国、朝鮮、日本の交流は盛んになり、当時の墨が日本に伝来し、正倉院に今もなお宝蔵されています。

中国四千年の歴史や文化、飛鳥(あすか)時代からの日本の歴史や文化は、墨によって今に伝えられました。

千年以上をへた書跡に残る鮮やかな墨の色を見る時、墨のいのちの長さに感嘆せざるをえません。

墨は筆記具としての使命をはたしつつ、書画芸術の担い手としてそ の墨色が大変重要になってまいります。

「墨は黒いだけでなく、その黒の中に七色を味わうというように、まず紫光色がよく、黒色はその次であり、青光色は更にその次となる。

しかもそれはうわついた光ではなく底光するような色で、硯ですってみて清い香りがし、音のしないものがよい」と言われています。

墨づくり日本に伝わる

我国は飛鳥時代には中国(隋・唐)や朝鮮半島の国々(百済・髙句麗・新羅)と盛んに交流し、それらの国々の政治や文化を次々と取り入れて行きました。

日本書記巻二十二、推古天皇の条に、「十八年春三月、髙麗(こま)の王、僧曇徴(どんちょう)と法定(ほうじょう)とを貢上(たてまつ)りき。曇徴、五経を知り、またよく彩色及び紙墨を作り・・・」とあります。

これが、我国に墨がもたらされたことを告げる最初の文献です。推古天皇十八年は西暦610年に当たります。

大化改新で制定された「大宝律令」には、中央官庁八省のうちに中務省があり、製墨を司どる省として造墨手が置かれました。

奈良時代に入ると仏教が大いに興り、写経生たちは膨大な量の写経を行ない、中でも墨は貴重品扱いされていました。

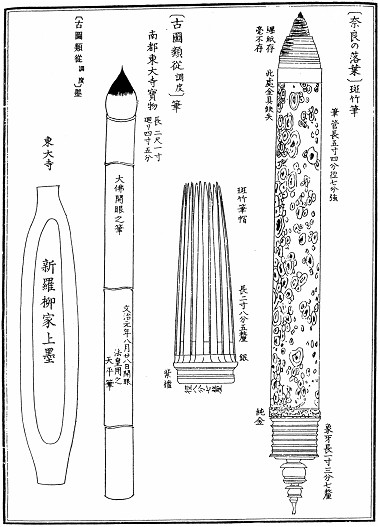

正倉院には、現在する最古の墨(墨14丁、白墨2丁)が保存されています。

「華烟飛龍鳳皇極貞家墨」「新羅揚家上墨」「新羅武家上墨」が特に有名です。

平城京では、図書寮(ずしょりょう)で造墨手4人で400丁余りの墨がつくられていました。

平安時代に入りますと、仮名文字が発明され、文字が一般化されて墨の需要が一段と高まりました。

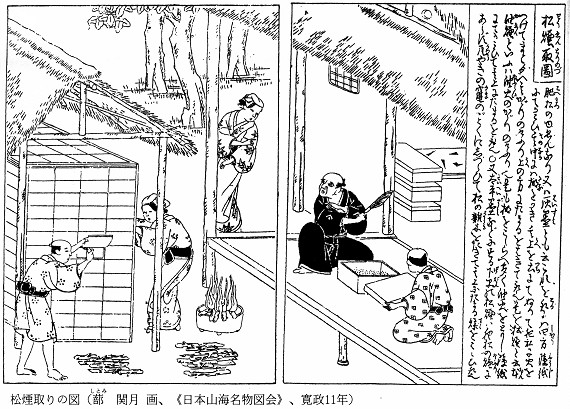

この時代に制定された「延喜式」によりますと、墨は奈良だけでなく、丹波国、播磨国、大宰府でもつくられたことが記され、また平安後期には、紀州藤白(代)墨、播磨淡路墨が有名ですが、墨の原料の「すす=煤」を松の木やヤニを燃して採取することから、松の豊富な山をもつこれらの地域で「すす」を採り、墨をつくったのでした。

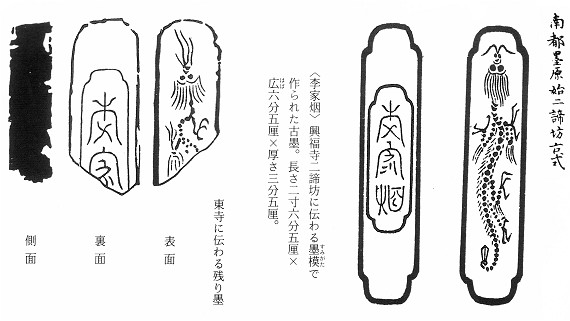

華烟飛龍鳳皇極貞家墨

正倉院宝蔵 唐・貞家製

延喜式図書寮墨

平安京図書寮墨で作られた官製墨

藤白宝墨

奈良墨の歴史

平安時代には、我国の各地でつくられていた墨も時代の変遷と共に次第に途絶えて行きます。

その中で、奈良の墨は、寺社を中心としてつくり続けられました。

奈良の墨の歴史をひもとくに、興福寺との関係が大変重要です。

それは、奈良時代に藤原氏の氏寺として興福寺が建立せられ、藤原氏の隆盛と共に興福寺の財力が豊かになり、灯明に使う胡麻油、筆記や写経、春日版と言われる木版摺りの経典に使う墨の生産などを一手にしていました。

特に墨は、興福寺ニ諦坊(にたいぼう)に造墨手を置き、かなりの量がつくられていたと思われます。

貝原好古が『和漢事始』(1697)で、「中世南都興福寺のニ諦坊、持仏堂の灯(ともし)の烟(けむり)の屋宇(やね)にくすぼり滞(たま)るものを取りて、膠(にかわ)に和して墨を作る。

これ南都油煙墨の始まりといへり」と記しています。

また、貝原益軒は「扶桑紀勝」(1745)で、「奈良の墨は明徳・応永のころ興福寺ニ諦坊で製するところが始まりである」とも記しています。

明徳・応永は、1390~1428年で、室町時代にあたります。

当時、中国は宋の時代にあり、日宋貿易が盛んに行なわれ、中国ではすでに原料である「すす=煤」を植物油を燃やして採っており、この墨を油煙墨(ゆえんぼく)と言いますが、唐墨(からすみ)と称して我国では貴族達が珍重しておりました。

我国の墨と言えば、まだ松を燃やして「すす」を採り、これを松煙墨と言いますが、墨をつくるという古来ながらの製法で、墨の色は圧倒的に油煙墨が黒く、品質的にも松煙墨にくらべて格段の差がありました。

その油煙墨が興福寺ニ諦坊ではじめてつくられました。さらに興福寺は「すす」を採る原料の胡麻油をも一手にしていたので、多量の油煙墨をつくるのは容易なことでした。南都(奈良)の墨=油煙墨として、これまで作られていた松煙墨とは、墨の色、艶、磨(す)り心地など品質的に圧倒的な優位に立ち、全国に知られるようになりました。

興福寺ニ諦坊でつくられていた墨の墨型(銅製)が今もなお残されています。こうして有名になった奈良の墨は、南都油煙と呼ばれ、墨の代名詞にもなりました。

戦国から江戸時代

奈良の墨がさらに有名になってゆくのは、応仁の乱をへて戦国時代に入り、織田信長、豊臣秀吉が天下を統一した頃からと思われます。

それまでの墨づくりは、寺社の指図によって墨工が原料を寺社からもらい受け、墨をつくって納めるといった職人仕事でした。

信長の天下統一と共に奈良の町も次第に寺社の力が弱まり、さらに信長・秀吉の商工業振興策によって、墨工が墨屋として店舗を構え、商売をするようになりました。

その代表は、天正年間に創業したと言われる松井道珍で、「古梅園」として400年を経た今もなお健在です。

奈良の墨が南都油煙としてさらに発展するのは、原料の「すす=油煙」の採取が、秀吉の時代、日明(にちみん)貿易で伝来した菜種油によって従来の胡麻油よりもさらに容易となったからでした。

油煙が大量に生産されるようになるとさらに多量の墨がつくられ、南都油煙は奈良の名産品として大いにもてはやされるようになり、墨づくりは寺院から町方の仕事に大きく移り進んで行きました。

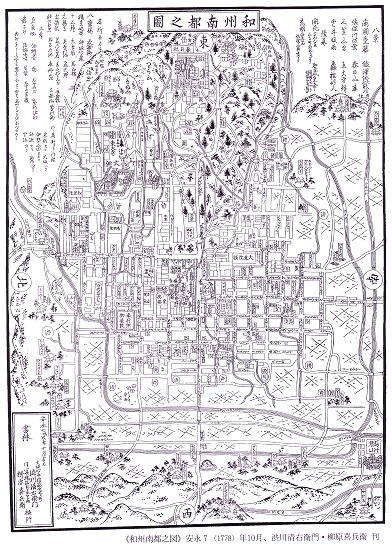

江戸時代に入りますと、奈良は幕府の直轄地となり、奈良奉行が置かれ、その指導のもとで奈良町が形成され、商工業は猿沢池を中心にその南・北に拡って行きました。

寛文10(1670)年には、すでに30軒に近い墨屋が奈良町に点在していた記録が残されています。

江戸時代の中期に至ると、宝永7(1710)年には40軒を数えるほどに隆盛します。

この頃には墨は筆と共に文房具として需要が高まり、また奈良見物のみやげ品として求められました。

このように隆盛の一途であった南都油煙墨も、寛保年間(1741~1744)になって衰えてまいります。

平安時代盛んにつくられていた紀州藤白墨を、紀伊徳川家が再興を図り、良質な松煙墨を世に送り出し、紀伊徳川家出身の吉宗が幕府御用墨として援助したために、市場でも好評をもって迎えられました。

これにより独占的であった奈良の墨も窮地に立たされますが、油煙墨だけをつくるのではなく、藤白墨にまけぬ松煙墨をも作り、なんとかNO.1の地位を保ち続けました。

この頃には墨屋は18軒に減少しています。

幕末から明治維新

幕末に迫り、慶長18年、奈良奉行として赴任して来た川路聖謨(かわじとしあきら)は衰退の一方をたどる奈良の産業の復興に力を尽くしました。

墨づくりについても業者援助を惜しみませんでした。

しかしながら安政の大地震、黒船の来航等幕末の内憂外患によって、奈良の産業は潰滅的になり、元年には11軒の墨屋しか残らぬ状況で明治維新を迎えました。

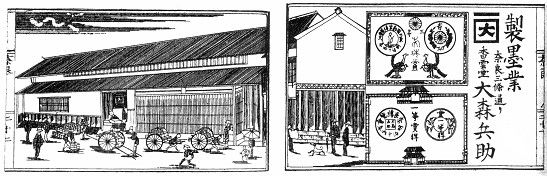

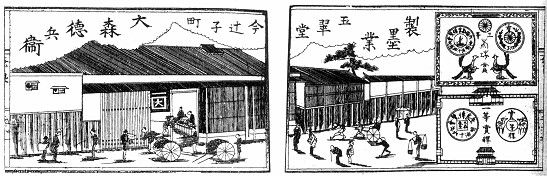

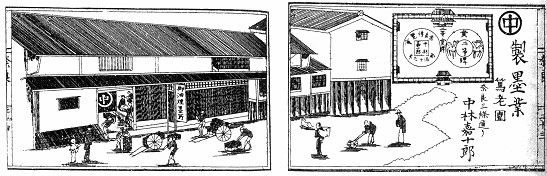

明治元年の墨屋は、

- 北室町 大森佐渡

- 三条町 墨屋 中林嘉助

- 椿井町 古梅園

- 南市町 墨甚

- 墨屋茂助

- 中筋町 墨七

- 今小路町 墨利

- 椿井町 大森孝七

- 南新町 墨屋久平

- 下三条町 墨屋 大森兵助

- 内侍原町 墨喜

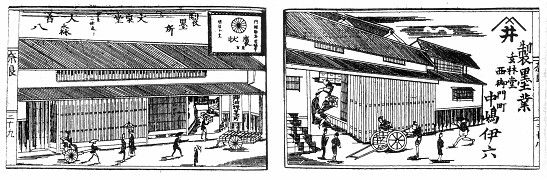

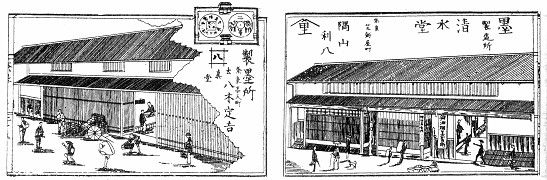

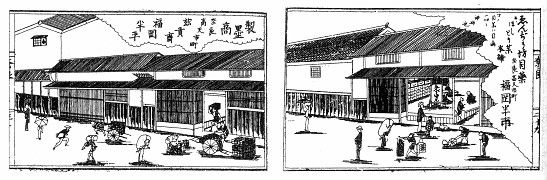

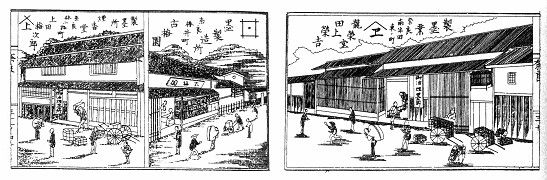

大和名勝豪商案内記

明治前期の奈良町の名所・商家・職人・学校などが記されており、製墨所も記されています。